「學而時習之,不亦說乎?」這句出自《論語》的經典名句在中國可謂家喻戶曉,課堂上語文老師對這句話的解釋是:「孔子說,學過的內容要經常復習,不也是一件很愉快的事情嗎?」這個解釋成為國人們對這句話普遍認可的標準答案。

但是,復習學過的東西真能讓人愉快嗎?對大多數人來說,學習枯燥無味,甚至煩悶痛苦,并不是一件愉快的事。那麼,該如何正確理解這句話的真正含義呢?

中國古人在用語習慣上往往采用單字來表達詞意,也就是說,我們現代人認為的「學習」這個詞在古人看來是「學」與「習」兩個不同詞意的組合。想要真正理解這句話的含義,就要讀懂「學、「習」、「時」這三個漢字的意義,我們可以從甲骨文中尋找答案。

中國漢字的特點是「形義統一」,從漢字的形體中,我們就可以知曉這個字所蘊含的詞義。

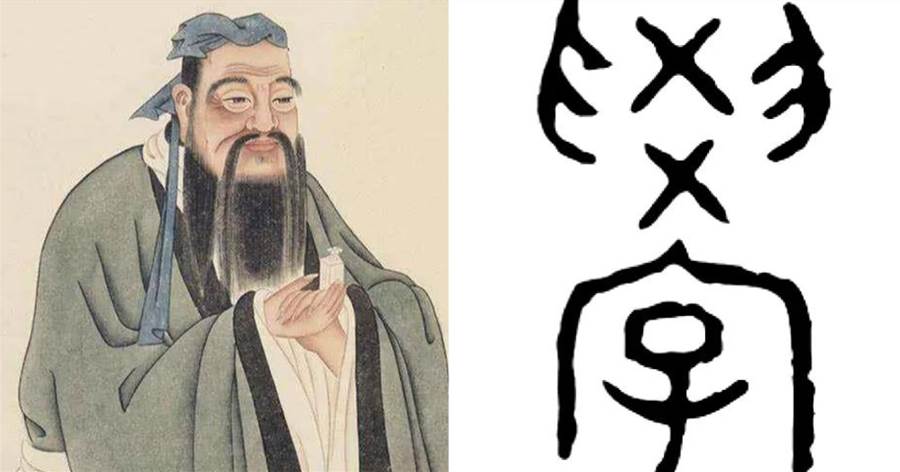

「學」這個字早在甲骨文中就有了,到了金文和小篆,基本已具備了「學」的字形結構。

篆書的「學」字,下面是一個「子」,指的是孩子,上面有兩只手,手里拿的是「爻」。

「爻」與算卦有關,指的是《周易》中卦爻的爻,也有人說,「爻」是算籌,是一種算數工具。無論如何,它是古人學習的內容。在「子」的上面,有一個類似房屋形狀的「冖」,一般認為它代表了古代的教室。不過,《說文解字》對「冖」有另外一種解釋:「子」上面的是「冖」(mì),古人把吃剩的飯裝在鼎里,在鼎的上面蓋上一個布罩,這個布罩就叫「冖」。《說文解字》中解釋說:「冖,尚矇也。」就是說,一個人的心靈被罩子蒙住了,而「學」可以讓心靈開蒙,這就是學習的真正意義。

「時」這個字有兩種解釋,一種是「按時」,比如按時上學、上班。另一種是「適時」,在合適的時間做合適的事。那麼,什麼時候適合學習呢?

魏晉南北朝時期的學問家皇侃認為,「春夏學《詩》《樂》,秋冬學《書》《禮》」。古人認為,要根據一年四季不同的季節特點學習不同的內容。

春天萬物復蘇,生機勃勃,這個時候要學《詩》,讓心靈與大自然一起蘇醒、生長。夏季萬物繁盛,要學習令人振奮的雅樂。秋天,內斂深沉、萬物肅殺,應該學習歷史傳統。冬天,白雪皚皚,安靜肅穆,應該學習禮儀與規矩。

「學而時習之」的「時」,就是要在合適的時間去學習。

甲骨文中的「習」字上面是「羽」,下面是「日」。小篆中下面變成了「白」,這是繁體字「習」的來源。許叔重先生在《說文解字》里根據小篆中「習」的字形解釋道:「習,數飛也。」「數飛」就是「多次飛翔」的意思。許叔重先生所處的東漢是離春秋較為接近的朝代,他對「習」字的解釋應該更貼近孔子那個年代的用語習慣。所以,無論是「白」還是「日」,「習」的字義都很清楚地表明,小鳥在白日里天天練習飛翔。小鳥要想單飛,就要在大鳥的指導下日復一日的不斷地練飛,最后才能獨自翱翔藍天。因此,「習」有練習、實習、實踐的意思,這才是「習」字最初的本義。

通過對「學」「時」「習」三個字的講解,我們看到,「學而時習之」的本義并非像我們今天所理解的那樣,是「對學過了的內容再去復習、溫習」,而應該是「學習之后要在適當的時候付諸實踐」,這種解釋或許才是孔子講這句話的真正含義。

在「學而時習之」后面還有一句:「不亦說(yuè)乎?」是什麼意思呢?「說」是「悅」的假借字,喜悅的意思。在古漢語中,「悅」和「脫」「蛻」同源,下面都是一個「兌」字,它們的意義相近,都有解脫、蛻變、開解的意思。因此,「悅」不是單純的心情愉快,而是那種解開心中疑惑,發自內心的快樂。

比如藏在心中很久的事情,某個時刻突然想明白了,不再糾結與困惑,這就是「悅」。

這個「悅」與「有朋自遠方來,不亦樂乎?」的「樂」不同,雖然讀音相同,意義也相近,都是快樂、喜悅的意思,但是「樂」指的是因外在原因而產生的高興心情,這也是為什麼孔子在一段話中,用了「悅」和「樂」兩個不同的字來表示愉快的心情。所以,「悅」是指「學」和「習」使人茅塞頓開、豁然開朗,從而心中產生由衷的喜悅。

「學而時習之,不亦說乎?」,「學」是獲取知識,「習」是行動實踐,這是一個人學習過程中不可或缺的兩個方面,也符合儒家思想中「知行合一」的理論。「學而時習之」代表著一個人可以通過不斷地學習與實踐,來實現自己的人生目標。